【雑談】お休み期間に整いました!

みなさん、こんにちは!進学塾ライトアップ、代表の西川です。

9/1木はお休みです。夏期講習明けの授業は9/2金より再開されます。

本日はお休みだった生徒さんの振替授業を行いましたが、昨日・一昨日とお休みを頂いておりました。そのお休みを頂いた間に、教室の掃除、お買い物、ソフトボール、ラーメン店探しなど色々とやっておりました。

塾の備品がまたまた増えました!

お買い物の内訳ですが、いくつかの参考書と漫画、そして、本棚と定規です。

皆さんが来る頃には、「本棚」が1つ増えていると思いますので、お楽しみに!

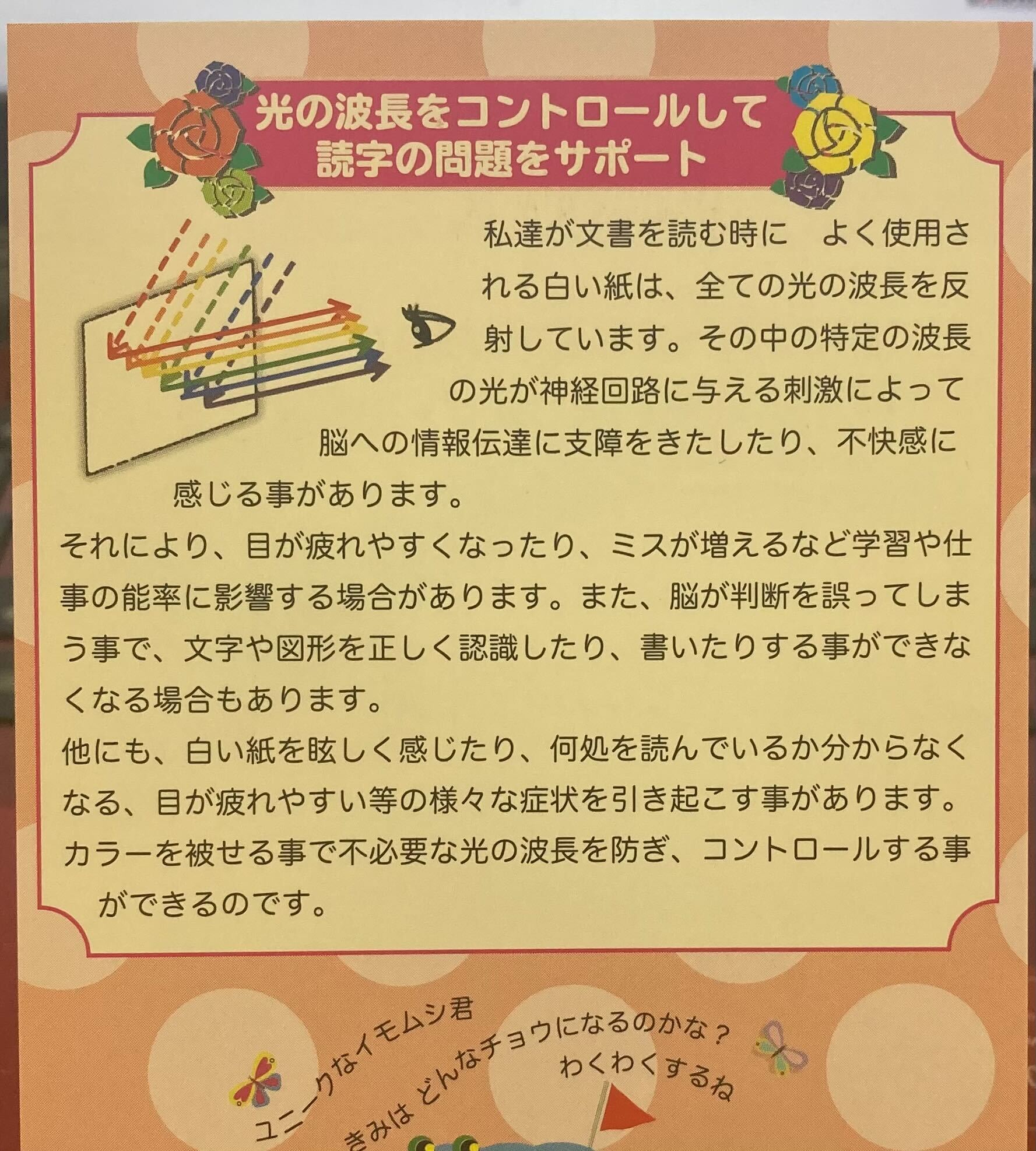

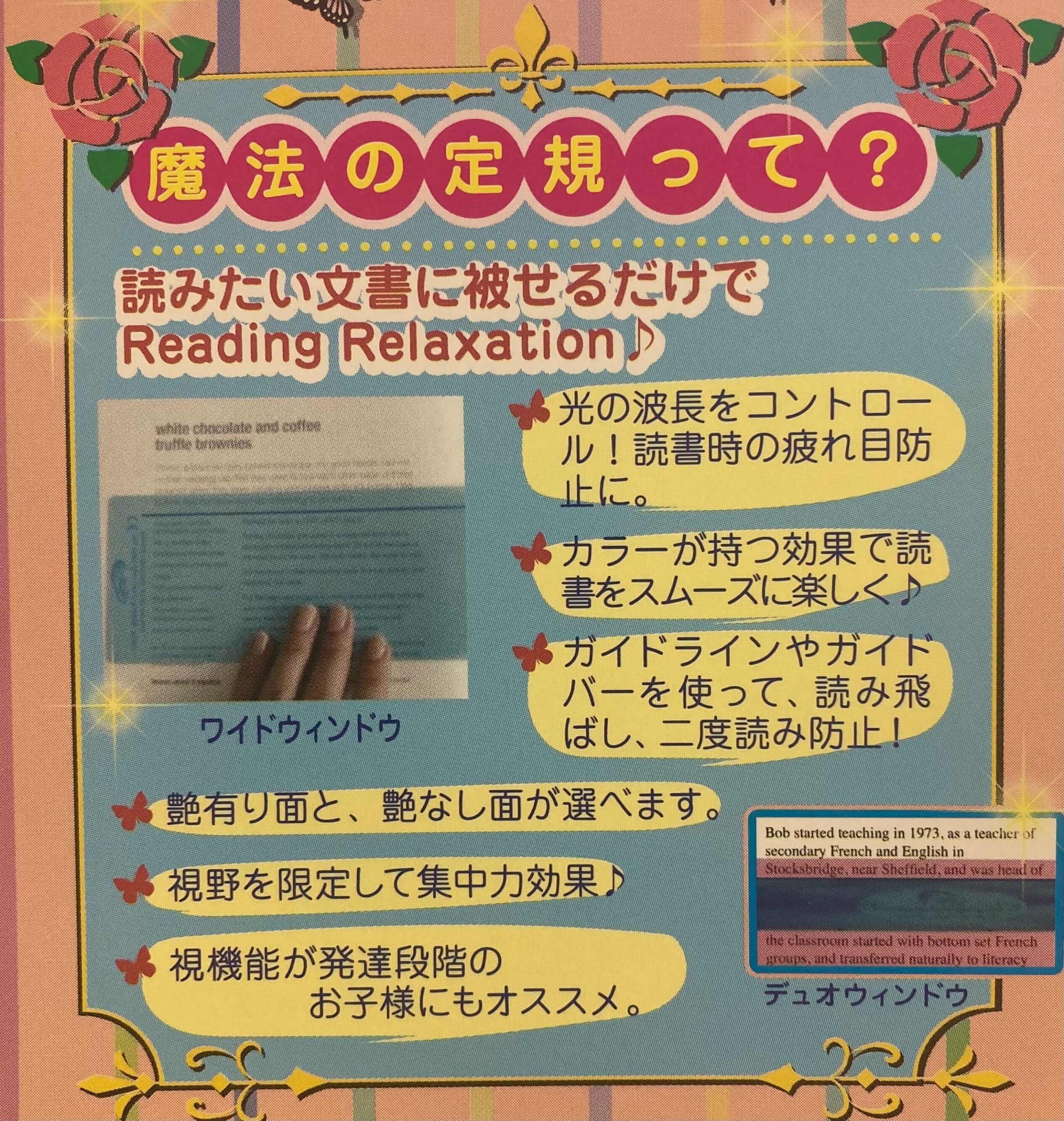

こちらの「魔法の定規 リーディングルーラー」なるものも買ってみました!

真ん中にある不透明な青い部分の上のすき間の部分に、自分の読みたい文章を出し、それを追ってスラスラと文字を読むことで、読み飛ばしを防ぎ、教科書や本を読む量をアップさせるという定規のようです。他の塾の先生が使われているということで、私も真似をして買ってみました。パッケージには、「イギリスの65%の学校が使用している読字力アップの秘密!?」と書かれているので、これを何人かの生徒さんに渡してみて、何か効果がありそうかどうか、聞いてみたいと思います。

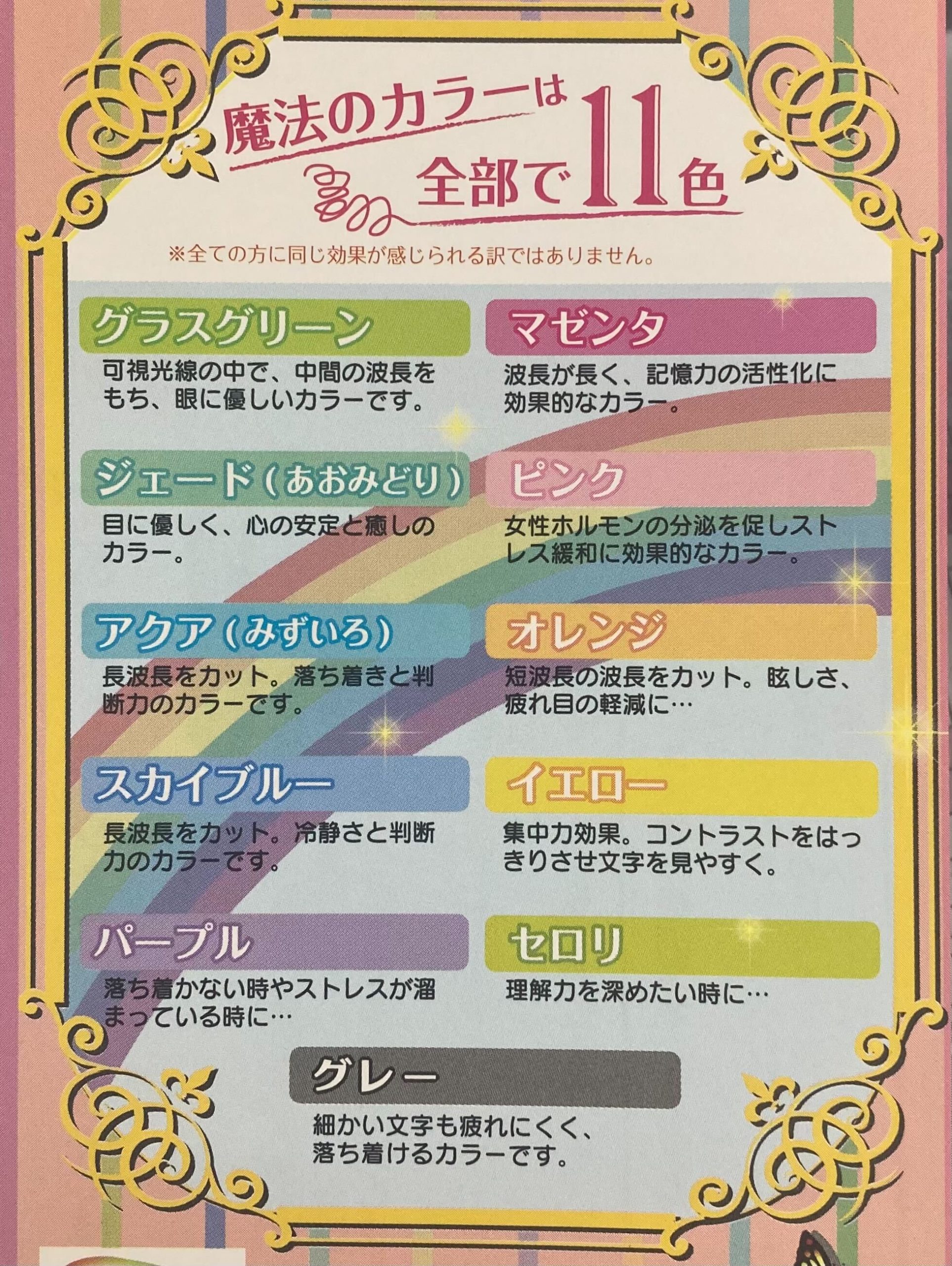

色は、「ピンク」「アクア」「スカイブルー」「イエロー」「グラスグリーン」の五色。

それぞれの効果は以下の通りです。

なるほど、何かを暗記するときには「マゼンタ」と「セロリ」もあった方がいいですね。長時間読むなら「グレー」も良さそう。

効果が実感出来れば、もっとたくさん塾に置きたいと思っています!

まだ買ったばかりで、効果を実感してはおりませんが、興味のある方はぜひ!

とにかく、生徒さんのためになりそうなものは、色々と試してみたいと思っています。まだまだ、発展途上の塾ですが、これからも貪欲に生徒さんの将来のためになりそうなことを追求していきます!

ソフトボールとラーメン

ご近所の方と一緒に楽しみながらやっているソフトボールでは、今年48年ぶりに甲子園に出場した盈進高校のOBの方も参加されていました。その方はなんと!まさにその48年前に甲子園に出場した方だったようで、60歳を過ぎ、「体が全然動かんから・・・」と言いつつ、ゴロの処理は私なんかよりも機敏な動きをされていました。最近は体の色々な所が痛くなり、疲れもなかなかとれなくなり、・・・運動もちゃんとしないとと痛感しました。

ラーメン店探しに関しては、福山市の蔵王に今年の春にオープンしたばかりのいい感じのお店を見つけました。

私が食べた醤油ラーメンはこんな感じ。

飲んだ瞬間に香ばしい香りが香るスープ、食べた瞬間にほのかな甘みを感じる麺、とても美味しかったです。

ちなみに、私の奥様が撮った、塩バジルラーメンの素敵なお写真がこちらです。

写真は色の加工がしてあるので、実際はもっと緑で透き通ったスープでしたが、洋風のスープパスタを食べているような、バジルのさっぱりとした味わいで、脂っこいラーメンが苦手な方でも美味しく食べられるのではないかと思います。

このお店を見つけたただけでも、非常に有意義な休日だったと思っています!

今の大学で必要とされている力について

さて、こちらは少しだけ真面目なお話です。

先日「プレジデントオンライン」というサイトで、色々と興味深い記事を見つけましたので、こちらでシェアしたいと思います。

9割は本当に頭がいいわけではない…「東大卒」の価値がどんどん下がっている本当の理由 知識詰め込み型の受験システムを勝ち上がっただけ | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)

学歴それ自体にはもう価値がない。日本最高峰とされる東大の価値も、下がる一方である。

https://president.jp/articles/-/60882 より引用

最初にこの記事のタイトルと書き出しの一文目を見た瞬間は、「お決まりの『東大なんて大したことない』って記事か・・・そんなの自分が東大に入ってから言いなさいよ。」なんて思っていましたが、読んでみると色々と納得できるところもありました。

実は、昔から東大生の9割は本当に頭がいいわけではなく、せいぜいクイズ王になれるくらいの才能しかもち合わせていないのだ。そういう東大生を責めているわけでも、蔑むわけでもない。

(中略)

そもそもの問題は、言うまでもなく、昭和から続く一律的な学校教育だ。「東大生の9割」も、一律的な受験システムのなかでがんばって勝ち上がったにすぎない。

(中略)

確立された「正解」があり、それにどれだけ早くアジャスト(適合)するか。明治から昭和にかけての日本は、マクロで見れば、この一点のみで勝負していたといっていい。

こうしたマインドとシステムは公教育にも通底し、学校では「すでにある正解」に早くたどり着く力ばかりが鍛えられた。それも一律的に行なわれるため、授業は学力の低い子に合わせて進められることになる。

トップを伸ばすのではなく、ボトムを上げる。この教育モデルは、国民全体のレベルを引き上げる段階の発展途上国ならまだしも、先進国では機能しない。

だが、日本は先進国の仲間入りをしてもなお、このモデルを引きずってしまった。「自分で考えて自分なりの答えを導く力」は置き去りにされたまま、「どれだけ知識を詰め込むか」で勝負する受験戦争システムが、すべての教育機関を包摂する形ででき上がってしまったのだ。

https://president.jp/articles/-/60882 より引用

まぁこのあたりの文言は、実際の教育現場を知らない方からはよく言われる話ですね。今の入試って、知識を詰め込むだけで解けるものってどれだけあるんでしょうね?

森の中にあるカフェが繁盛するために、どんな工夫をすれば良いかを英文で書かなければいけない問題や、年賀状が必要か不要かを英文で書かなければいけない問題が出題されました。日本語で答えるのもなかなか難しい問題なのに、中学生に英語で書かせるというのは、なかなかのチャレンジだと思います。

地域のPR動画を作るために動画配信者にアドバイスを依頼する数学の問題が出題されました。解答に直接関係はありませんが、この地域のPRのような『地方創生』というテーマは、近年の入試では非常に重要なキーワードです。

地域の避難訓練の際に、災害で困っている外国人向けに作られた「やさしい日本語」を幼い子どもやお年寄にも活用してもらう方法を考える国語の作文の問題が出題されました。災害が増えている近年では、防災というのも重要なキーワードになりつつあります。

今挙げた英数国の問題というのは、全てここ数年の広島県立高校の入試問題に出題されたテーマです。つまり、今の入試では、どの教科でも知識を詰め込んだだけでは解けないような、「思考力・判断力」を問う問題というのが増えていますし、中学校の定期テストでも、学校の先生方が工夫をされて、そういった問題は増えている傾向にあります。

ただ、長々と語ってしまいましたが、今回のポイントはそこではないです!笑

筆者は、イギリスのエリート教育を引用しながら、日本の教育との違いをこのように説明しています。

イギリスのエリート層は概して知識量が少なく、たとえばアメリカ独立やフランス革命の年号など知らなくて当然といった風情だという。一方で、今の世界情勢に大きな影響を与えた第一次、第二次世界大戦についてはめっぽう詳しかったりするというのだ。

そして知識が少ないはずなのに、彼らと議論をしていると、ギリシャ神話の一節やカエサルの名言、シェークスピアの決め台詞などが、説得力のあるメタファー(暗喩)として絶妙のタイミングで飛び出してくる。

なるほどと思った。真の頭のよさとは、知識を使って考え、現在や未来に役立てることができる能力である。そのために使えない知識をむやみに溜め込んでも、「よく知ってるね」程度の話。エリートに必須の「頭のよさ」とは見なされないのである。

https://president.jp/articles/-/60882 より引用

このあたりのお話は、非常に興味深く読ませていただきました。

先日お邪魔した、灘高校の英語の先生をされていた木村達哉先生の講演会でも、このようなお話をされていました。

「灘の日本史の先生に『先生、応仁の乱って何年でしたっけ?』と聞いても、『そんなん知らん。ググればええやん。けど、応仁の乱がどうして起こって、その後の日本社会にどういう影響を与えたかは説明できるで。』と言われた。」

このお話に通じるものがあります。ただ、知識を詰め込むのではなくて、それをしっかりと理解する力が、近年の受験では必要とされている、ということですね。それこそが、これからの社会でますます必要になってくる、『頭のよさ』であると。

少子化が加速するなか、受験戦争そのものはゆるくなってきている。少子化には別枠で社会的に取り組む必要があるが、教育に限っていえば、受験生が減ることで無用な過当競争がなくなっているのは、いい傾向といえる。

伝統的な学歴が無効化すると、否が応でも地頭勝負の競争が重要になる。そしてグローバルな先端的テクノロジー競争やグローバルなビジネス競争では、「卓越した才能×卓越した意志力×卓越した努力」が競い合う、非常に厳しい世界が展開されている。

日本の目下の問題の1つは、そういう厳しいグローバルクラスで戦える才能も意志もある若者の学びの場が、やや貧困なことだ。

(中略)

学びの場が多様な適性を前提としていないのだ。そのために、子どもたちが自分の適性を探索しにくいことも大きな問題である。

受験戦争の緩和に伴って昭和型の学校教育が早く終焉し、こうした問題点が解消されていくことを願う。

(中略)

個人にとって一番大事になるのは、「どの大学に行ったか」「卒業してどの会社に入ったか」ではなく、「大学を出た後に誰と付き合うか」だ。

本当の意味で頭のいい人たち、おもしろい人たちと付き合えるか。優れた部分、熱くなっている分野が互いに異なり、高め合える人たちと絡める空間に身を置けるか。ここで人生のおもしろみや充実度が、決定的に左右されるといっていい。

https://president.jp/articles/-/60882 より引用

現在の大学入試は、かつては推薦入試やAO入試と呼ばれていた「総合型選抜」や「学校推薦型選抜」という入試が増加傾向にあります。現在の国公立大学ではこのタイプの入試での合格者は、全体の1割にも達していませんが、今後は国公立大学でも約半数近くが、一般入試ではなく、このタイプの入試で合格が決まるだろうとも言われています。

受験勉強で詰め込んだ沢山の知識を持っていることよりも、少ない知識をより上手く活用し、自分の適性に合った分野で、興味・関心を更に広げ、世界で戦える人材を必要としていく傾向だということです。たくさん知識を持っているかではなく、自分の中に明確な興味・関心をもった分野があり、きちんと自分の意志で大学を選んでいるかということだと思います。

だからこそ、ただ親に言われたからなんとなく勉強する、なんとなく塾に通うのではダメということです。勉強が嫌いだったり、得意ではなかったりするならば、コミュニケーション能力だったり、スポーツだったり、勉強以外の強みを磨かなければいけません。勉強をして進学校に進みたい人は、なんとなくの勉強ではなく、勉強をして知識を得ることを面白く感じ、そこからさらに自分で興味のあることを調べていくような、そんな「トガった」部分が必要ということです。

うちの塾で、そこまでのことが学べるのかは分かりませんが、少なくとも勉強に興味を持ってもらえるような、面白いと思ってもらえるような話は、授業中に話しているつもりです。宿題をちゃんとやったかどうか、小テストに合格出来るかどうかではなく、ゆくゆくは、塾で習った知識を使って、世の中のことを学んだことを利用して、色々と考えられるような生徒さんをたくさん育てていきたいです。

子どもには怒鳴ってはダメ

最後に、「子育て」に関する面白い動画を見つけたので、こちらもシェアしておきます。

度々引用させてもらっている、オリラジの中田さんのYouTubeで紹介されていた読書レビューです。

こちらの本は、掲示板サイト「2ちゃんねる」の創設者のひろゆきさんの子育て論です。(ひろゆきさんって、YouTubeでは若い子たちにも人気らしいですね。総理大臣になってほしい人は誰?というアンケートでも上位に来るんだとか。)

私が昔テレビで観た、スティーブン・スピルバーグの親の子育て方法の中でも、「子供が悪いことをしてしまったら、怒鳴るのではなく、何がまずかったのか、どうすればいいのかをきちんと話してあげる。」という教育方法が紹介されていました。『怒られるからやらない』、というのは、裏を返せば『怒られなければやる』ということになります。

それをきちんと『やってはいけないことだからやらない』にさせるためには、怒鳴らずに何がまずかったのかを説明してあげることが大切というのは、よく理解できます。そうすることで、子どもはきちんと自分で考えて、色々なことをちゃんと自分の意志で決めることが出来るようになる、悪いことを繰り返さなくなる、というのですね。

テレビやネットでは、ぶっ飛んだ発言、過激な発言ばかり(最近も炎上していますね)で、悪い意味で注目されることが多いひろゆきさんですが、それだけ人を惹きつける魅力があるということかもしれません。

動画を見て興味が湧けば、ぜひ本もお手にとってみてください。

休むことも大切ですね

ということで、このお休み中にしたこと考えたことなどをまとめてみたところ、割といつも通りのとんでもない量になってしまいました。

やはり、休むことって大切ですね。この1か月は朝から塾に来て、振替授業に追われ、授業準備をし、授業をして、回収した宿題の〇つけに追われていて、なかなかゆっくりとニュースを見る機会も減っていました。休むことでリフレッシュして集中出来ますし、世の中の色々なことを知ったり、自分の興味関心のある分野について考えたりできます。

ですので、生徒のみなさんも適度に休みながら、色々なことに興味を持ちながらも、日々の勉強を頑張ってもらえたらと思います。

9月後半からは2学期中間テストに向けた怒涛のテスト期間も始まります。そこからはまた私もバリバリ頑張りますので、一緒に頑張っていきましょう!